はじめに

こんにちは!nojimokuインターン生の米澤翼と申します。

私は『岐阜県立森林文化アカデミー』という、森や木材からはじまる産業を扱った学校で林業について学んでいます。

林業を学ぶ中で、「そもそも伐採された丸太はどんな使われ方をするのだろうか?」という疑問を持ち、次第に“製材”という仕事に関心を持つようになりました。

昨年、学校の先輩方が、お揃いのTシャツで「いい製材所だったな〜」とnojimokuについて口々に話している姿を見て、「羨ましい、自分も行ってみたい!」と思ったのがきっかけです。

1年経ち、自分なりに“製材”という仕事をかみ砕こうとしていたタイミングでもあり、「製材に関する考え方や思いを知りたい」と思いnojimokuを訪れました。

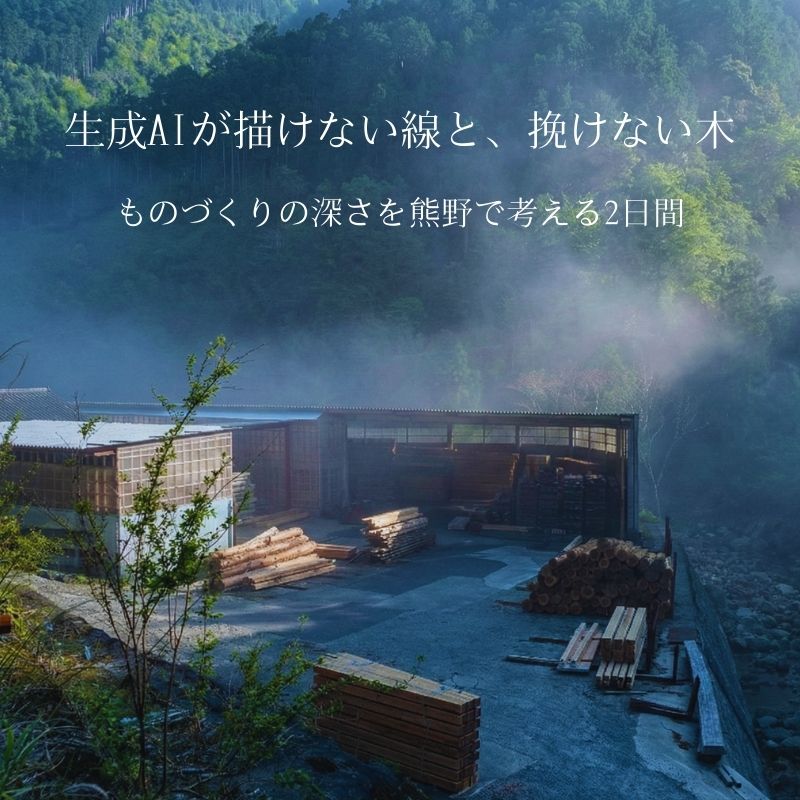

今回は、9月29日から30日の2日間という短い期間でしたが、インターンを通じて感じたことをお伝えします。

森から工場まで、木の流れを知る

ワクワクと緊張が入り混じる朝。初日は、飛鳥工場から始まりました。

出迎えてくださったのは専務の良成さん。最初に、私がなぜ今回nojimokuを訪れたいと思ったのか、製材というもの仕事をどう捉えているのかということをお話ししたあと「まずは川上分野から見ていこう」と所有林を案内していただきました。

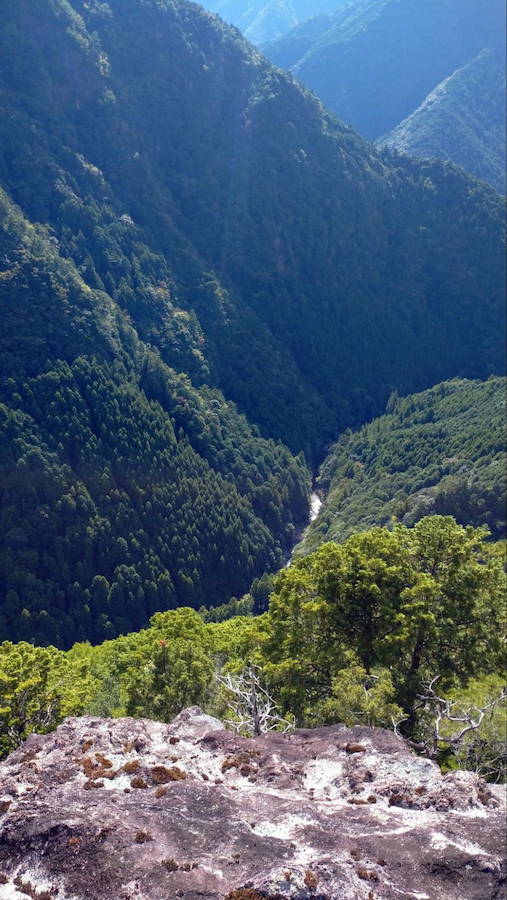

nojimokuの山は100haほどあり、15年前からコツコツと増やしてきたそうです。すぐ近くに在庫置き場や土場もあり、尾根まで車が通れる道もあるという、とても条件の良い山でした。「昔の人はこんな場所まで植林していたんだ」と思うと同時に、「せっかく伐るなら余すことなく使いたい」という気持ちが湧いてきます。今後、この山をどう育てていくのか——選択肢が多いからこそ、“山づくりをデザインする”ことの大切さを感じました。

原木市場と“目利き”の学び

次に工場のすぐ近くにある市場を案内していただきました。出材量の減少を受け、nojimokuでは所有林を活用しているということです。ここでは、どのように原木を見極めて仕入れているのかを学びました。

学校では建築向けの木材が主な対象のため、まっすぐで丸い丸太が“良い木”とされますが、nojimokuでは役物材や無垢材を取るため、多少いびつな木口でも良いものがあるというのが印象的でした。使われ方によっても木の価値が変わってくるということですね。

工場見学と“データ化”の取り組み

そのあとは工場内で各工程の業務内容を見学し、それぞれの内容やコスト、歩留まりの変化など、数値化されたデータを基に説明していただきました。

大型機械が並ぶ工場では、作業を担う一人ひとりの“木を見る目”と“良いものをつくろうという意思”を感じました。また、製材工程をデータで数値化することで、品質管理の精度を高め、効率化を進めている点も印象的でした。

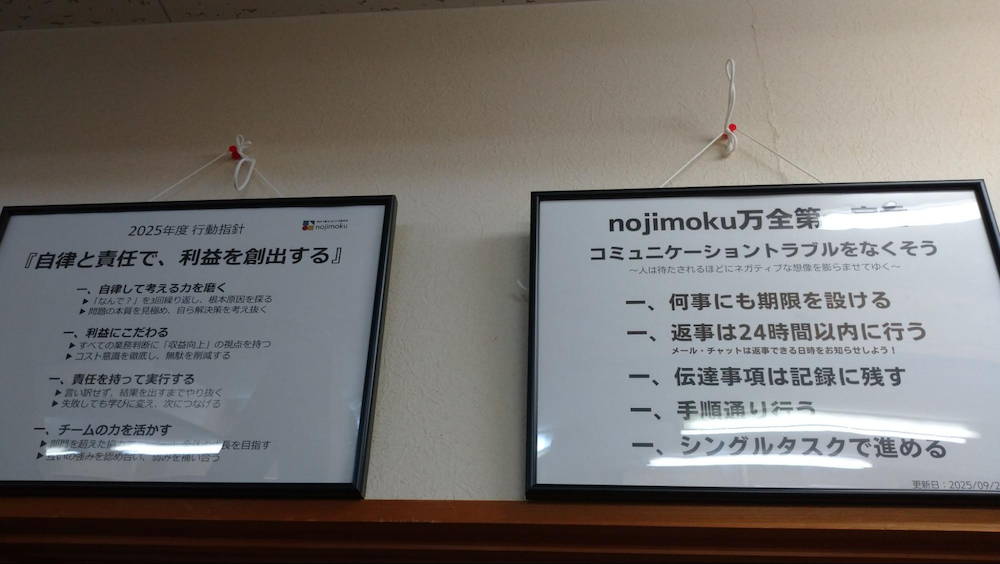

「マニュアル化されていないため職人によって品質が変わる」「在庫が人の頭の中にあり明示されていない」といった“製材所あるある”を仕組みで改善しており、良成さんが主体となって日々コツコツと取り組み続けてきたことが、今の社内規格であるNOJIS規格に反映され、安定した品質を保てるようになったとのことでした。

ものづくりの現場へ

次に訪れた配送センターでは、塗装の過程やプレス加工、更には家具をつくるスペースやshopbotなど”良成さんの秘密基地”のような場所を見学させていただきました。

休日を使って製作することもあるそうで、ものづくりへの情熱の高さを感じました。

午後は本社工場へ。道中では、売り出し中の外壁材『クロカベヒノキ』や太陽熱を利用した天然乾燥庫『sec and』を見学しました。

狭い山道を抜けた先に現れた本社工場は、一目で見てもわかるほど広々としていて作業のしやすさがうかがえます。各工程での連携や丁寧な手つきが目に留まりました。

その後、「熊野に来た人に案内しているところがある」ということで良成さんの案内で大丹倉へドライブ。断崖絶壁の岩から見下ろす熊野の景色はとても壮大でした。

その傍ら、林業を学んでいる者として足元に広がる人工林を眺めながら「この森の資源をどう活かしていくか」が頭をよぎります。森林飽和といわれる時代、nojimokuが製材を続けることは、熊野の林業を持続させる一端を担っている——そう感じながら1日目が終了しました。

製材と広報、そして経営の視点へ

2日目は本社工場での事務所見学からスタート。麻貴さんより営業や広報の業務について伺いました。製材から商品づくりまで一貫で行うnojimokuですが「良いものがあっても買ってくれる人がいなくては話にならない」という考えのもと、SNSやYouTube、セミナーなどを活用した情報発信に力を入れているそうです。

また、施工事例サイト『warmth works』を立ち上げ、商品イメージをより具体的に伝えられるようにした結果、顧客数の拡大につながったとのことでした。

“100人の1歩”という考え方

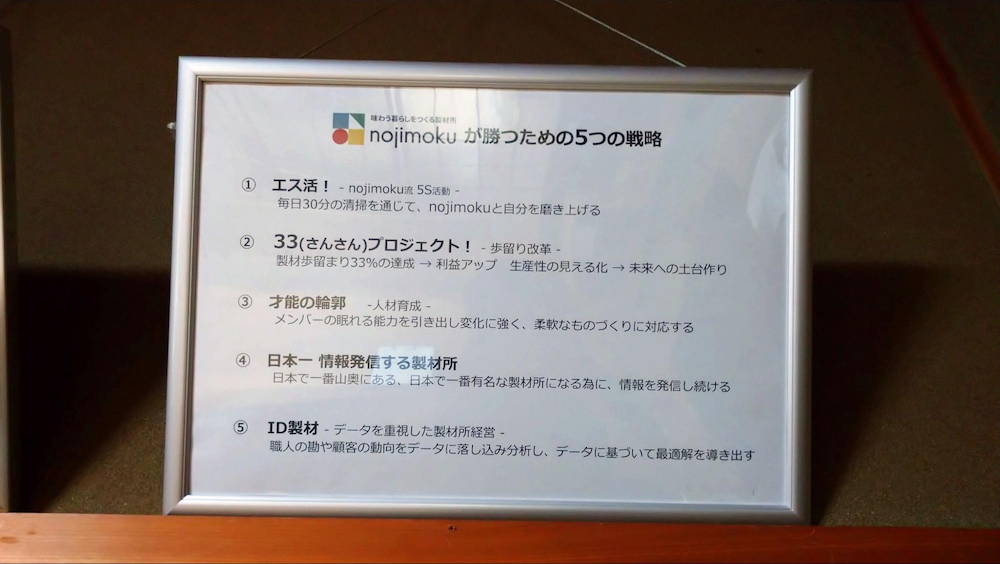

次に良成さんから、工場の抱える課題やその改革内容について説明を受けました。

「全体で2000万円、一人当たり70万円を経費削減するとしたらどうするか?」という問いに始まり、在庫の見直しや歩留まり改善など、日々の積み重ねが大切であることを学びました。みなさんならどのようなアイデアを思いつくでしょうか?

残ったのは、良成さんが大切にしているという「1人の100歩より100人の1歩」という言葉。全体が前進し続けることの重要性を感じ取りました。

午後は、ショールーム「木挽座」で、伸卓さんとゆっくりお話しする時間をいただきました。

製材所の一番の課題である販売不振。その中でいかに利益を上げていくか。大規模な構造材を扱う製材所でなく、造作材を主とした高品質な製品づくり、建材需要が減っていく中で導き出した答えが、顧客を増やし単価を上げていくことだったそうです。

「とはいえ製材から離れるのは嫌だ。製材で成り立ってきた会社だから根っこの部分を大事にしていきたい」伸卓さんのその言葉に、製材への深い愛情と覚悟を感じました。

さいごに

地域によって林業の在り方が異なるように、製材所にもそれぞれの地域性があります。nojimokuの方法がすべての製材所に当てはまるかといえば、そういうことでもありません。

スギ・ヒノキの産地であり、山が近い熊野。都市部とは異なり、“価格競争に巻き込まれず、品質で勝負できる土地”だからこそ、高品質な製品づくりで利益を生み、地域に雇用を生み出しているのだと実感しました。

そして、何より印象的だったのは、伸卓さんがよく口にしていた「お会いして」という言葉。唯一無二の製品だからこそ、実際に見てもらい、話すことを大切にする姿勢に、人とのつながりのあたたかさを感じました。

教育にも力を入れ、熊野の子どもたちが将来もこの地に暮らせるように、魅力のある元気あるまちにしたい、社員とともに幸せを分かち合える会社でありたい……そんな思いに触れ、地域の未来や、企業としてのマーケティング、運営の在り方についても深く考える2日間となりました。

このような機会を得ることができ、自分はとても幸せです!

お忙しい中対応してくださった野地伸卓さま、良成さま、麻貴さまどうもありがとうございました。

木のことを知り、味わう暮らしができるよう、これからも頑張っていきます!

-

2025.04.03 Thu/ writer: 野地伸卓山上円花さんののじもくツアー日記

-

2024.05.11 Sat/ writer: nojimoku施工事例視察(インターン生 レポート)

-

2024.05.11 Sat/ writer: nojimoku林業を志す学生が、nojimokuで過ごした1週間(インター……

-

2024.02.10 Sat/ writer: nojimokuのじもくツアー参加レポート

-

2024.01.09 Tue/ writer: 野地麻貴インターンを体験して

- nojimokuで働くってたいへんですよね? ノンフィクション~社員たちの本音~ (2件)

- おもしろさ、ふつふつ。 (4件)

- お知らせ (26件)

- ソトノノノプロジェクトwith近畿大学 (2件)

- トピック (104件)

- のじもくインターン生のブログ (13件)

- のじもくツアー (10件)

- ゆかいなコンテナプロジェクトwith武蔵川女子大学 (1件)

- 木宰治のウッドバイ (5件)

- 木材 (5件)

- 熊野こどもだいがっこう (10件)

- 社長ブログ (8件)

- 遊木の改修プロジェクトwith早稲田大学 (23件)